Mind the Gap !

Des pelouses de Premier League aux parquets de NBA, le talent seul ne suffit pas : sans feedback, l’écart entre intention et impact persiste — et sape la performance collective.

Explorer en public

C’est assez étrange de se lancer dans une exploration… en public.

Je ne sais pas exactement où ça va me mener, mais à chaque fois que je creuse un sujet, j’ai l’impression de mettre la main sur une pépite.

Pour rappel : en juin 2024, j’ai mis la clé sous la porte après 5 années à la direction de mon café-librairie-restaurant. J’ai tour à tour accusé la conjoncture, le contexte, l’emplacement… bref, tout ce qui me permettait de sauver la face. Puis la vraie question s’est imposée : qu’aurais-je pu faire autrement pour éviter ça ?

C’est là que j’ai réalisé que je n’avais jamais ouvert la porte au moindre feedback de mes clients. Comme beaucoup, je pensais bien les “connaître”. Mais je me privais d’un levier énorme : les transformer en coéquipiers actifs.

Parce que derrière chaque client, il y a :

des idées concrètes pour améliorer l’expérience,

un réseau et des compétences qu’on ignore souvent,

une capacité naturelle à recommander…

Pourquoi je ne suis pas “rentré dans l’arène” du feedback

En creusant, j’ai mis des mots sur ce qui, inconsciemment, me bloquait :

Protéger ma signature : j’avais un “lieu à part” en tête. Demander “que pourrions-nous améliorer ?” c’était prendre le risque de diluer une part de mon identité.

Feedback = jugement : éduqués à la note Google/Booking, on anticipe la sanction. Et j’entretenais cette confusion.

Charge mentale : sans cadre clair (questions, rituel, traitement), ouvrir les vannes = surcharge… et j’étais déjà à la limite du burn-out.

Illusion de conversation : connaître les prénoms des clients, leurs histoires, donne l’impression d’être dans l’échange… mais ce n’est toujours pas demander “que pourrions-nous améliorer ?”.

Peur de faire “commerçant” : demander un avis ou un parrainage me semblait casser la magie.

Perfectionnisme : si je n’étais pas sûr de pouvoir agir vite, je préférais éviter la question… pour ne pas décevoir.

Asymétrie des rôles : en salle, j’étais le “maître de maison”. Passer en mode coéquipier aurait été un vrai renversement.

Un vieux réflexe : éviter l’information

Pour être honnête, plus je creusais et plus je voyais remonter des scènes d’enfance. En réalité, ce n’est pas l’entrepreneuriat qui m’a rendu comme ça.

Quand j’étais petit, si mes parents ou mes frères me disaient quelque chose que je ne voulais pas entendre, je gonflais les joues.

Après un contrôle, alors que tout le monde se ruait sur le corrigé, j’attendais le jour de remise des copies.

À l’adolescence, en pleine crise d’acné, j’évitais d’allumer la lumière dans la salle de bain… pour ne pas croiser mon reflet.

Plus tard :

attendre le SMS de la banque plutôt que de regarder l’état du compte,

repousser l’ouverture des lettres officielles,

éviter même d’ouvrir la boîte aux lettres.

Bref, éviter toute info à mon sujet — verbale ou non verbale — qui risquait de piquer.

Les angles morts qui en découlent

Faire l’autruche, mettre la tête dans le sable, dans un langage un peu plus scientifique, on appelle cela des biais cognitifs : des phénomènes inconscients de distorsion de la réalité.

Plus on filtre ce qui nous parvient, plus notre vision de la réalité se rétrécit.

Douglas Stone et Sheila Heen (Thanks for the Feedback) appellent cela les blind spots : des choses que nous ne voyons pas chez nous-mêmes… mais que les autres voient très bien.

Et la nature même des angles morts, c’est que nous sommes aveugles… au fait que nous sommes aveugles.

Pour nous, ce sont des zones d’ombre ; pour les autres, souvent, des zones brûlantes.

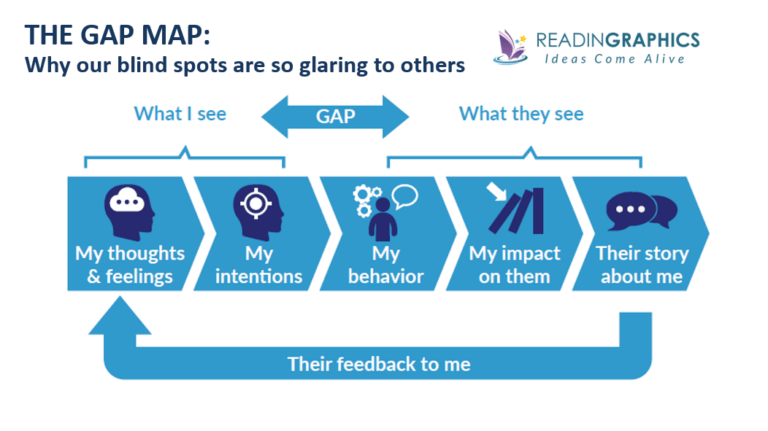

La Gap Map : comprendre l’écart

La Gap Map montre la distance entre ce que je veux transmettre (intention) et ce qui est effectivement perçu par les autres (impact).

Cet écart existera toujours — mais il peut se réduire ou se creuser selon la façon dont on intègre le feedback. C’est la bonne nouvelle :)

Et puisque la semaine dernière je vous parlais de Ted Lasso, prenons un personnage emblématique de cette série pour illustrer la Gap Map : Jamie Tartt.

1. Pensées et sentiments

Jamie se voit comme un joueur exceptionnel, indispensable à l’équipe. Son arrogance vient en partie de l’éducation reçue : montrer sa vulnérabilité est une faiblesse.

2. Intentions

“Gagner à tout prix” et prouver sa supériorité. Jamie croit que c’est positif pour l’équipe, mais il sous-estime les effets destructeurs sur la cohésion.

3. Comportements

Sur le terrain : jeu solo, absence de passes, gestes de mépris. Hors du terrain : moqueries et humiliations.

4. Impacts

Les coéquipiers se sentent invisibles, démotivés. L’équipe pense : “Jamie est égoïste et nous tire vers le bas.”

Déclic et sortie du blind spot

Avec Roy Kent et Ted Lasso, Jamie reçoit un feedback franc mais sans humiliation.

Mis dans des situations de vulnérabilité, il apprend à s’appuyer sur les autres.

En saison 2 : plus de passes, plus d’écoute, plus de soutien.

Résultat : intentions et comportements s’alignent → impact positif → intégration réelle dans l’équipe.

Dans une certaine mesure, Jamie Tartt me rappelle Michael Jordan, l’idole de mon enfance. La série The Last Dance m’a permis de comprendre à quel point sa trajectoire a basculé grâce au feedback.

Avant Phil Jackson : un talent brut, une domination individuelle, l’intention claire de gagner et de prouver qu’il était le meilleur. Impact : performances spectaculaires… mais jeu prévisible, coéquipiers effacés, aucun titre.

Avec Phil Jackson : un feedback stratégique qui l’incite à impliquer et élever ses coéquipiers. Le système de la triangle offense apporte cohésion et efficacité collective. Résultat : six titres NBA.

Growth mindset vs Fixed mindset

Notre cerveau est câblé de telle façon qu’un écart persiste toujours entre intention et perception.

Mais cet écart se réduit ou s’accentue selon notre posture face au feedback.

Growth mindset : je distingue mes comportements de mon identité. Même si ça pique, je me dis “Ça peut m’aider à progresser.” → le blind spot se rétrécit.

Fixed mindset : je filtre ou je nie tout ce qui contredit mon récit intérieur. Chaque feedback négatif devient un bruit ou une attaque → le blind spot s’élargit.Prendre conscience de ce décalage, puis chercher à le réduire, suppose de créer un espace où le feedback peut circuler librement, être entendu et intégré.

Du monologue au dialogue

Prendre conscience de ce décalage, puis chercher à le réduire, suppose de créer un espace où le feedback circule, est entendu et intégré.

C’est ce qui transforme un monologue en dialogue — et un client en coéquipier.

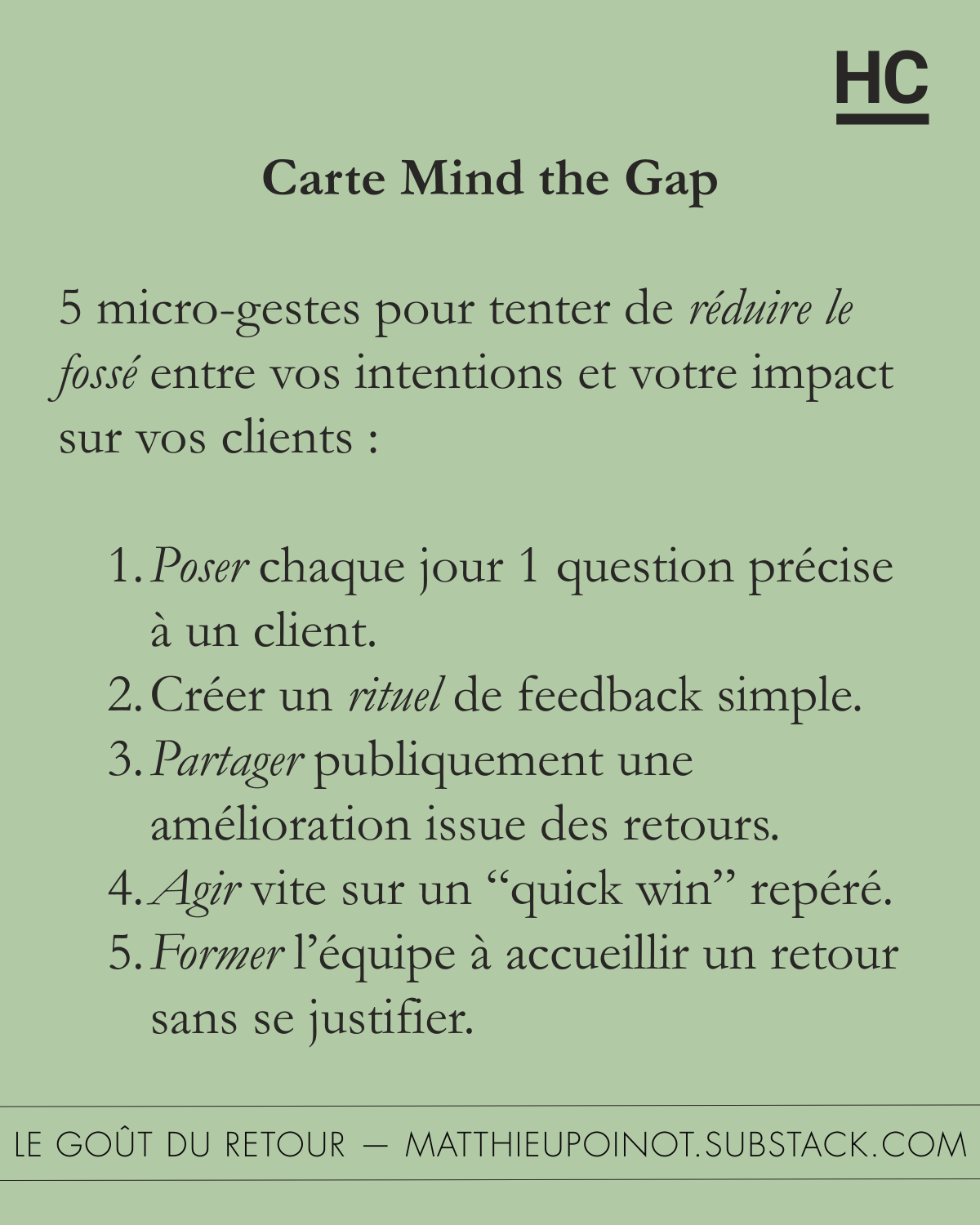

Pour vous aider à enclencher ce passage du service (monologue) à l’hospitalité (dialogue), voici 5 micro-gestes faciles à mettre en place dès demain dans votre entreprise :

Et vous ?

Si vos clients pouvaient vous donner un seul conseil pour améliorer leur prochaine expérience… seriez-vous prêt à l’entendre ?

De mon côté, cette réflexion m’a conduit à concevoir MERCI Coach : un outil simple pour recueillir à chaud les retours des clients et les transformer en leviers de réputation, d’engagement et de progrès continu.