Échec et what ?

Au-delà du fuck-up myth : l’art de canaliser ce qui nous secoue.

La semaine dernière, j’étais au tribunal de commerce pour clôturer la procédure de liquidation judiciaire initiée un an plus tôt pour la société qui portait le restaurant que j’avais créé en 2022, au sein de mon tiers-lieu — un café-librairie où se tenaient de nombreux événements culturels.

L’aventure aura duré cinq ans.

Cinq années d’une vie entière organisées autour de ce lieu qui devait matérialiser mon utopie.

Dire que ce fut douloureux de mettre la clé sous la porte est un euphémisme.

Je crois que je suis encore habité par ce sentiment étrange d’être à la fois allé au bout de quelque chose… et d’avoir tout laissé tomber.

Loin de toute glorification

Je vous le dis d’emblée : il ne sera pas question ici de romantiser l’échec, encore moins de l’aborder comme un concept abstrait.

Mais quand je suis tombé récemment sur le documentaire d’ARTE Faut-il échouer pour réussir ?, j’ai cliqué — évidemment.

Et ce que j’y ai trouvé a résonné profondément avec l’un des piliers de mon modèle SHARE : Harness, l’art de canaliser l’énergie.

Avant d’aller plus loin, je le répète : non, cette lettre n’a pas pour but de glorifier l’échec. Comme le rappelle le neuroscientifique Albert Moukheiber dans cette vidéo :

« Il faut arrêter de glorifier les échecs uniquement pour rappeler à quel point on est successful aujourd’hui. »

À ce niveau-là, je suis exempt de tout doute : je ne suis absolument pas l’archétype du mec successful 😅

Ce que dit Albert Moukheiber en substance, c’est que tous les échecs ne se valent pas.

Certains sont destructeurs, d’autres irréparables. Certains laissent des traces qu’on ne transformera jamais en “leçons”. On ne dit pas à quelqu’un qui perd son emploi, qui ferme son entreprise, qui enterre un rêve, que « c’est une opportunité ».

Oui, on apprend.

Mais on passe souvent par un tunnel étroit, sombre, parfois long.

Et ce tunnel, il faut aussi savoir le nommer.

L’échec n’est pas une vertu

Dans nos sociétés obsédées par la performance, l’échec est devenu l’ombre honteuse de la réussite : ce qu’il faut éviter, cacher, surmonter.

Puis, par réaction, il est devenu presque tendance : on célèbre ceux qui ont “échoué avant de réussir”, on cite Steve Jobs viré d’Apple, on organise des Fuckup Nights. L’échec est devenu un badge, une étape supposément nécessaire vers le succès.

Mais cette narration est trompeuse.

Elle invisibilise tous ceux qui n’ont pas “rebondi”, tous ceux dont l’histoire s’est arrêtée net après la chute. Elle alimente un biais bien connu : le biais du survivant. On entend surtout les récits de ceux qui se sont relevés, jamais ceux de ceux qui n’ont pas pu.

Et cela renforce un autre mythe : celui qui raconte que tout dépend uniquement de l’individu, de sa volonté, en effaçant les contextes, les inégalités, les hasards.

Remettons les choses à leur place :

Il existe des échecs par design (un prototype raté, une itération nécessaire).

Des échecs liés à la complexité (personne ne contrôle tout).

Et des échecs tragiques (erreur médicale, accident, faillite).

Tous ne sont pas “utiles”.

Tous ne sont pas “formateurs”.

Certains sont simplement douloureux, et il faut pouvoir les accueillir comme tels.

C’est précisément pour cela que le pilier Harness m’intéresse : il ne s’agit pas de célébrer l’échec, mais d’apprendre à canaliser l’énergie qu’il libère, même lorsqu’elle nous secoue.

L’énergie brute de la chute

Quand on échoue, il ne s’agit pas seulement d’un sentiment subjectif. Il se passe quelque chose dans le corps.

Le cerveau déclenche une alerte : l’amygdale s’active, le stress monte. C’est un héritage de notre évolution : autrefois, une erreur pouvait signifier la mort. Notre système nerveux a donc appris à surréagir. Mieux vaut une fausse alerte qu’un vrai danger ignoré.

Le problème, c’est que ce mécanisme ancestral réagit aujourd’hui, de la mêmefaçon, à… un entretien raté. Un projet qui tombe à l’eau. Un post sur LinkedIn qui ne fonctionne pas.

L’amygdale prend les commandes et court-circuite notre cortex préfrontal — la zone de l’analyse rationnelle. L’émotion domine. L’esprit s’emballe :

“J’ai échoué” devient “Je suis nul”, puis “Je ne réussirai jamais”.

Ce court-circuit explique pourquoi l’échec peut saboter nos performances.

On le voit chez les athlètes olympiques : des années d’entraînement peuvent s’effondrer sous le poids de la peur. La surcharge mentale perturbe les automatismes. Le corps sait faire, mais la tête brouille tout.

Mais cette peur, ce stress, cette tension… sont aussi des formes d’énergie.

Et Harness, c’est précisément ça : l’art de ne pas subir ce flux, mais de le canaliser.

De ne pas le laisser nous détruire, mais de l’utiliser pour avancer.

L’échec comme moteur de découverte

De nombreux progrès majeurs sont nés d’un échec.

Quand Wilson et Penzias testent un nouveau télescope dans les années 1960, ils captent un bruit de fond qu’ils n’arrivent pas à éliminer. Ils pensent à un bug technique, nettoient même leur antenne des fientes d’oiseaux. En vain.

Jusqu’à ce qu’une discussion fortuite avec un autre physicien change tout : ce “bruit” est en réalité le rayonnement fossile du Big Bang. Leur échec se transforme en découverte. Et en prix Nobel.

Même logique pour Fleming et la pénicilline, ou pour les alchimistes chinois qui cherchaient de l’or et ont découvert la porcelaine.

Dans tous ces cas, ce n’est pas l’échec qui “crée” la découverte.

C’est l’attitude face à cette déconvenue. C’est la capacité à rester curieux, à poser de nouvelles questions, à explorer des chemins inattendus.

« Une expérience ratée réussie, c’est celle qui te fait réaliser que tu ignorais quelque chose que tu ne savais même pas que tu ignorais. »

L’échec devient alors un outil d’exploration. Il n’est plus une fin, mais un point de départ.

Le désordre comme tremplin

J’aime particulièrement une analogie tirée de la physique : celle de l’entropie.

Imaginez une pyramide parfaite de dominos : elle représente l’ordre, la stabilité, la structure. L’entropie y est faible.

Maintenant, faites-la tomber. C’est le chaos. Mais ce chaos ouvre une infinité de nouvelles combinaisons possibles.

C’est exactement ce que fait l’échec : il fait exploser les structures figées. Il rompt l’ordre établi. Et ce désordre peut devenir un terreau d’innovation.

La nature fonctionne ainsi.

Les prédateurs échouent dans 75 % de leurs tentatives de chasse, mais c’est ce qui affine leurs techniques.

Et plus de 99,9 % des espèces ayant existé ont disparu : ce gigantesque processus d’essais et d’erreurs a façonné la biodiversité.

L’échec est, paradoxalement, créateur.

L’échec productif : apprendre en se trompant

C’est ce que le chercheur Manu Kapur appelle l’échec productif.

Son idée est simple : on apprend mieux quand on échoue d’abord.

Plutôt que de donner immédiatement les solutions, il propose de confronter les apprenants à un problème complexe sans préparation. Cela active leurs connaissances, même incomplètes, les confronte à leurs lacunes, crée une tension qui pousse à chercher, puis permet d’assembler de nouvelles connaissances sur la base de ces tentatives.

Kapur résume ce processus en 4 A :

Activation – mobiliser ce qu’on sait, même si c’est imparfait.

Acceptation – prendre conscience de l’écart entre ce qu’on sait et ce qu’on devrait savoir.

Affect – transformer ce manque en moteur.

Assemblage – structurer l’apprentissage à partir de l’expérience.

L’analogie des Lego fonctionne bien :

L’enseignement classique te montre le modèle fini.

L’échec productif te donne les briques et te laisse essayer.

Même si tout s’écroule, tu comprends mieux comment ça marche. Et cette compréhension est plus profonde, plus flexible, plus transférable.

Qu’est-ce qu’un “bon” échec ?

Se pose alors cette question : que serait un “bon” échec ?

On l’a vu, l’échec reste une expérience intime, traversée de douleur, de colère, de honte parfois.

Mais il peut aussi devenir un moment où quelque chose se réécrit. Où le désordre devient tremplin. Où la chute n’est plus une fin, mais un commencement.

Alors non, il ne s’agit pas de glorifier l’échec.

Il s’agit d’apprendre à en canaliser l’énergie. À transformer ce flux brutal en matière à travailler.

Non pas pour célébrer nos chutes, mais pour apprendre à ne pas échouer à apprendre…

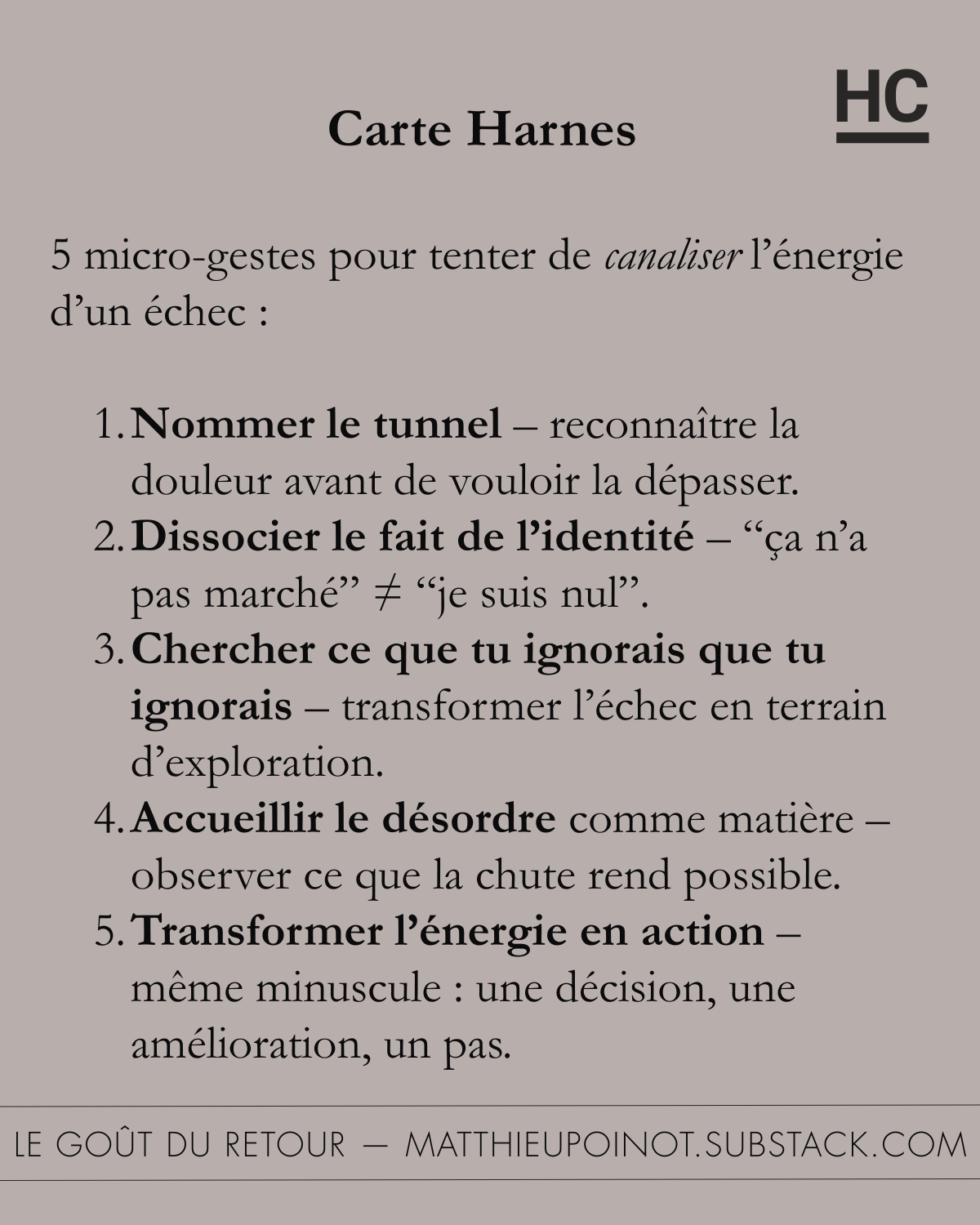

5 micro-gestes pour canaliser l’énergie d’un échec (Harness)

1. Nommer le tunnel

👉 Dès qu’un échec survient, résiste à la tentation d’aller trop vite vers l’“apprentissage”. Commence par nommer ce que tu ressens (peur, colère, honte). C’est une façon de reprendre la main sur ton système nerveux et d’éviter que l’amygdale ne prenne tout le contrôle.

2. Dissocier le fait de l’identité

👉 Remplace le “je suis nul” par “ça n’a pas fonctionné cette fois-ci”. Ce petit déplacement de langage est un levier puissant pour rebrancher ton cortex préfrontal et rouvrir l’espace d’analyse.

3. Chercher ce que tu ignorais que tu ignorais

👉 Pose-toi cette question : qu’est-ce que cet échec révèle que je n’avais même pas envisagé ?

C’est là que l’échec cesse d’être une fin et devient un début — une porte vers des zones aveugles.

4. Accueillir le désordre comme matière

👉 Plutôt que de vouloir “remettre de l’ordre” immédiatement, observe ce qui a changé dans la situation. Quelles nouvelles combinaisons deviennent possibles maintenant que tout a été renversé ?

5. Transformer la douleur en moteur

👉 Demande-toi : quelle petite action, ici et maintenant, peut transformer cette énergie brute en mouvement ? Même minuscule, elle canalise le flux au lieu de le subir.